Extremwetter liegen im Trend

klimaseite.info, 07.12.2026

Letztes Jahr ist Deutschland gut bei den Extremwettern davongekommen. Noch einmal, muss man sagen, denn auf Dauer wird dieses Glück wohl nicht von Bestand sein, weil der Klimawandel nachweislich zu mehr Extremwetterlagen weltweit führt und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass alle einen Bogen um Deutschland machen. Klimakatastrophen ausschließlich in ferner Zukunft und in weiter Ferne? Eine Illusion! Doch der Reihe nach.

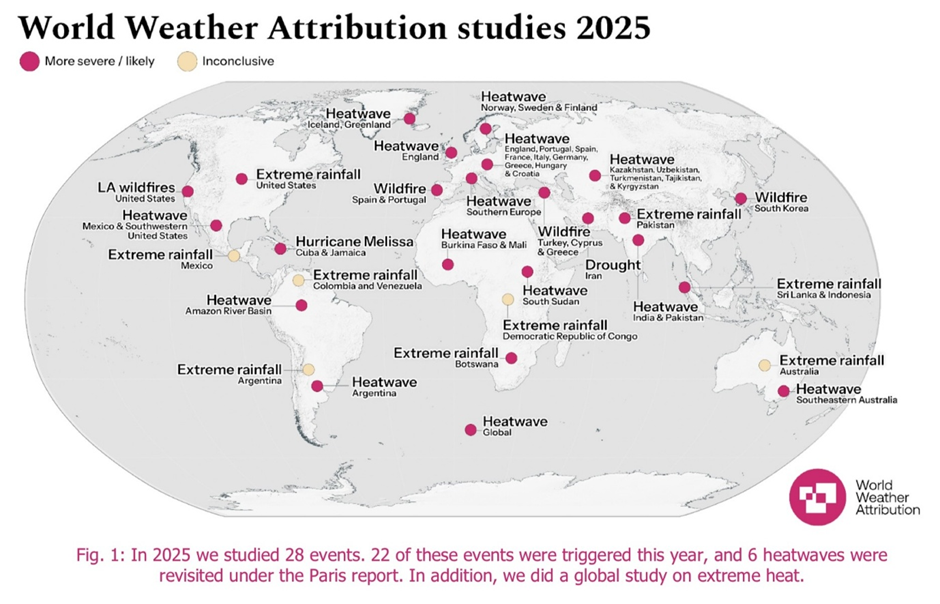

Die Wissenschaftlergruppe “World Weather Attribution” (WWA) am Imperial College London, die mit zwei Institutionen in den Niederlanden kooperiert, listet für das Jahr 2025 insgesamt 157 Extremwetter auf, ein Großteil davon sei auf die Erderwärmung zurückzuführen. Die Methodik der WWA besteht darin, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der ein Extremwetter im Untersuchungsjahr eintritt, im Klimamodell die Erderwärmung von mittlerweile 1,3 Grad Celsius plus herauszurechnen und die beiden Ergebnisse miteinander zu vergleichen: also eine Art Rückrechnung auf Grundlage bekannter Wetterdaten und der CO2-Emissionen. Denn mehr höhere Temperaturen und mehr CO2 in der Atmosphäre heißt: mehr Wasserdampf, mehr Energie, ergo mehr Starkregen, Hitzewellen und Stürme. Das Extremwetter hinterlässt in der zerstörten Region keine DNA, die den Täter überführen könnte. Wohl aber lässt sich mit dem Wissen der Klimaforscher die Wahrscheinlichkeit ermitteln, mit der Extremwetter X in der Region Y auftauchen musste. Bei der Mehrzahl der 22 genauer untersuchten Extremwettern war der Einfluss des Klimawandels bei 17 nachweisbar.

Das Wetter des Jahres 2025 in Deutschland hatte viel Sonne, wenig Regen, aber keinen Rekord zu verzeichnen. Wohl aber gab es Anfang Juli eine Hitzewelle, bei der an vielen Orten in Deutschland Temperaturen über 35 Grad Celsius gemessen wurden. Durchaus bemerkenswert, aber kein neuer Rekord. Die Deutschen wurden also anders als im Juni 2024, als halb Süddeutschland nach Starkregen überschwemmt war, von Extremwetter verschont. Die Hauptgefahr sind neben Starkregen auch Hitzeperioden. Während es in den fünfziger Jahren noch drei Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius gab, hat sich in den letzten zehn Jahren die Anzahl vervierfacht.

Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterlagen parallel zur Durchschnittstemperatur und den globalen Treibhausgas-Emissionen weiter steigt. Jedes Zehntel Grad mehr oder weniger zählt.

Quellen:

„Extremwetterkongress. Beispiellose Häufung von Wärmerekordjahren“, tagesschau.de, 24.09.2025

„157 extreme Wettereignisse im Jahre 2025“, tagesschau.de, 30.12.2025

„Extremwetter hängen linear mit der globalen Erwärmung zusammen“, Tina Heni, klimareporter.de, 14.10.2025

Website des Deutschen Wetterdienstes DWD, dwd.de

“Unequal evidence and impacts, limits to adaptation: extreme weather in 2025”, worldweatherattribution.org

Die COP: überflüssiger Konferenz-Zirkus?

klimaseite.info, 04.12.2025

Die Welt schaute fasziniert auf das Spektakel an Rande des Regenwalds. Dank der 30. UN-Klimakonferenz (Conference of Parties COP) schafften es die Themen Klimaschutz und Klimawandel wieder in die Nachrichten und die Schlagzeilen, bevor sie erneut verdrängt werden von aktuellen Top News.

Klar, wenn man im nachhinein Aufwand und Ergebnis der UN-Klimakonferenzen betrachtet, macht sich Ernüchterung breit, so auch bei der COP30 vom 10.-22. November 2025. Ungefähr 50.000 Teilnehmer, eine bunte Mischung aus Politikern der teilnehmenden Nationen, Verwaltungsleuten, Lobbyisten der Öl-, Gas- oder Holzindustrie, Journalisten, NGOs und Umweltverbänden fanden sich in Belem, der brasilianischen Millionenstadt an der Amazonasmündung ein. Nicht aber offizielle Vertreter der USA, dem zweitgrößten CO2-Emittenten weltweit, was nicht durchgehend Bedauern auslöste, denn nach den Verlautbarungen und Maßnahmen der Trump-Regierung war kein konstruktiver Beitrag zu erwarten.

Die Welt schaut auf Belem

Immerhin spornte der nahende Konferenztermin viele Nationen an, die noch keine „national festgelegten Beiträge“ (NDCs) nach dem Pariser Abkommen abgegeben hatten, dies nachzuholen. (1) Auch Europa lieferte erst kurz von der COP einen neuen Zielkatalog, der sich einigermaßen brauchbar las. Aber hier wie anderswo fehlte es an zielführenden Maßnahmen, an konsequentem Handeln der Politik und an Tempo bei der Umsetzung.

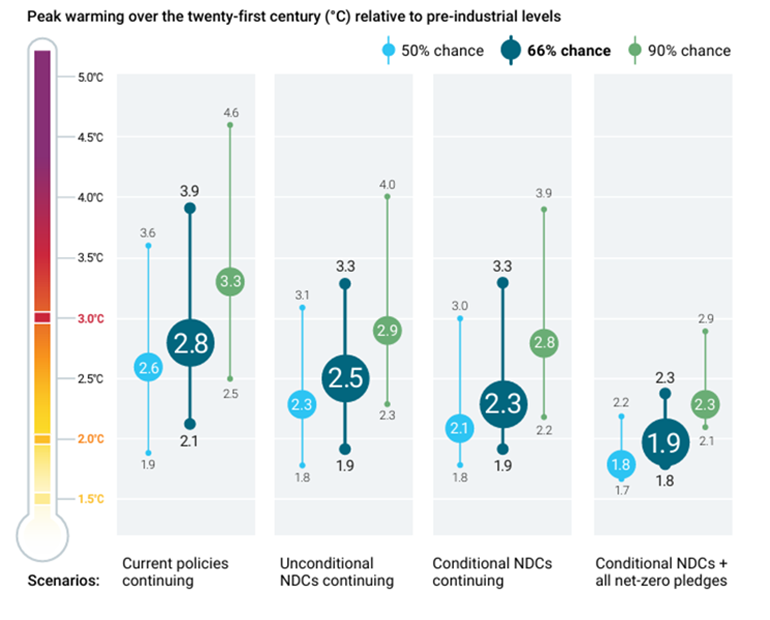

Kurz vor der COP sandte das UN-Umweltprogramm UNEP noch ein Warnsignal. Mit den derzeitigen Bemühungen der Staatengemeinschaft steuere die Welt auf plus 2,8 Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts zu. Vier Fünftel des CO2-Budgets, das noch einigermaßen kompatibel mit Adem 1,5 Grad-Ziel ist, seien bereits ausgeschöpft.

Grafik: Emissions Gap Report 2025, UNEP, Nairobi, November 2025

Dieser Warnschuss verhallte sicher nicht ungehört, aber das Ende des fossilen Zeitalters ist längst noch nicht in Reichweite, der Peak der THG-Emissionen ist vielleicht noch gar nicht erreicht. Denn fortlaufend werden neue Gas- und Ölfelder erschlossen, Ölsände abgebaut, Kohle in Kraftwerken verfeuert, kaufen die Menschen Verbrennerautos, drehen bei Kälte ihre Gasheizung hoch, buchen Flugreisen oder Kreuzfahrten. Business as usual. Wider bessere Vernunft, als gäbe es keine Erderwärmung.

Es gilt jedoch, die positiven Entwicklungen, die kleinen Fortschritte nicht aus den Augen zu verlieren, durch die UN-Klimakonferenzen und außerhalb.

Die gar nicht so kleinen Erfolge

Im Bewusstsein, dass das Klimaziel von Paris außer Reichweite gerät, beschlossen die beteiligten Staaten, die Maßnahmenumsetzung zu beschleunigen. In der Abschlusserklärung lobend hervorgehoben werden dabei die 80 Staaten, die bereits Strategien zur langfristigen Reduzierung der Treibhausgase haben. Alle Länder ohne Klimaneutralitätsziel für Mitte des Jahrhunderts werden ermuntert, dies nachzuholen.

Die bereits auf der COP29 beschlossenen Finanzhilfen für ärmere Länder in Höhe von 300 Mrd. Dollar pro Jahr sollen „organisiert“ werden. Bisher fließen nämlich im Schnitt nur etwa 26 Mrd. Dollar pro Jahr (Stand 2023). Sie sollen bis 2025 verdreifacht werden.

Mut machen dann auch die Side Events abseits der großen Bühne; Aktivitäten und Fortschritte, die es nicht in die Headlines der Medien schafften:

- Weitere Staaten sind der Allianz zum Kohleausstieg beigetreten.

- Es dürfte auch mit der Dekarbonisierung der Industrie vorangehen. Mit 30 Millionen Euro sollen Projekte zur Reduzierung von Industrieemissionen in Schwellen- und Entwicklungsländern gefördert werden. Ziel ist außerdem, den Marktanteil von klimafreundlichem Stahl und Zement in den kommenden Jahren zu steigern.

- Brasilien kündigte die Schaffung einer Plattform für den CO2-Emissionshandel an, nachdem bereits 38 Länder Emissionshandelssysteme haben und 20 weitere die Einführung vorbereiten.

- Stärkung und Risikoreduzierung von klimafreundlicher Finanzierung und Geldanlage „Green Finance“

- Der Fonds zum Umgang mit Klimaschäden und finanziellen Verlusten ist inzwischen arbeitsfähig.

- Deutschland tritt der Initiative „Peatland Breakthrough“ zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Mooren bei.

- Außerdem engagiert sich Deutschland im Rahmen des „UN Climate Security Mechanism“, bei dem es darum geht, klimabedingte Konflikte, etwa den Mangel an Wasser oder Nahrungsmitteln, vor Ort zu entschärfen.

Brasilien hat eine Initiative zum Stopp der Entwaldung („Tropical Forests Forever Facility“) angestoßen. Auch Deutschland schloss sich an und sagte eine Mrd. Euro für den Waldschutzfonds zu. Norwegen will drei Mrd. US Dollar einzahlen, Brasilien und Indonesien jeweils eine Mrd. US-Dollar. Der geplante Grundstock von 25 Mrd. US-Dollar soll private Investoren anziehen und weitere 100 Mrd. aus dem Privatsektor mobilisieren. Außerdem soll ein globaler Entwaldungsstopp bis 2020 erreicht werden. Dabei sind Gelder zum Schutz des Kongobeckens vorgesehen. Auch die Rolle von Indigenen im Regenwald soll gestärkt werden. Die Abholzung der Regenwälder dürfte so zumindest gebremst werden.

Grande Finale?

Es gelang es am Ende nicht, in der Abschlusserklärung den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu konkretisieren. Nicht einmal der Begriff „fossile Energien“ findet sich dort. Der Widerstand der öl- und gasexportierenden Länder, angeführt von Russland und Saudi-Arabien, war zu stark; auch China wollte nicht mitmachen. Auf das Ziel an sich hatte man sich ja schon bei einer früheren COP in Dubai (COP 28) geeinigt. Schlussendlich erklärten sich aber 80 Länder bereit, einen Ausstiegsfahrplan zu erstellen, darunter auch Deutschland, was als Erfolg zu werten ist. Politische Beobachter gehen sogar davon aus, dass diese Initiative eine Eigendynamik mit Auswirkung auf die nächste Konferenz, die COP31 in der Türkei, entfaltet.

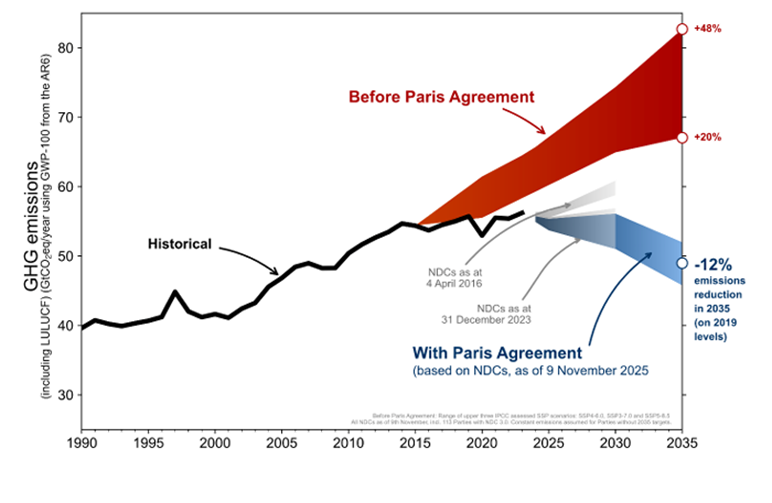

Aber selbst bei einer Abschlusserklärung mit Gehalt und mehr Klimaschutz wäre die Kuh noch längst nicht vom Eis. Völkerrechtlich verbindlich sind nur Verträge, wie das 2015 auf der COP 21 in Paris beschlossene und inzwischen von den meisten Staaten unterzeichnete Abkommen, die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dennoch werden die 1,5 Grad höchstwahrscheinlich überschritten und selbst die Obergrenze von 2 Grad kann noch längst nicht als gesichert gelten, weil der Emissionstrend auf 2,8 Grad plus hinweist. Dieses Beispiel zeigt, dass selbst ein juristisch verbindliches Abkommen nicht ausreicht, wenn Sanktionsmechanismen fehlen. Inzwischen kann man jedoch auch davon ausgehen, dass die Welt ohne das Pariser Abkommen sogar auf 3,6 Grad plus bis Ende des Jahrhunderts zugesteuert wäre. Klimadiplomatie und speziell die Weltklimakonferenzen wirken also. Ohne Paris wäre seit 2015 etwa ein Drittel mehr Treibhausgase bis 2025 ausgestoßen worden; mit Paris wurde eine Absenkung von ca. 12 Prozent erreicht.

Grafik: Nationally Determined Contributions Synthesis Report – Update, UN / Climate Change Secretariat, 10.11.2025

Der Blick in die Zukunft

Nein, die UN-Klimakonferenzen sind keine nutzlose Show-Veranstaltung, auch wenn der Output in einem schlechten Verhältnis zu Aufwand zu stehen scheint, zumindest wenn man nur auf das im Konsens Vereinbarte bzw. die Abschlusserklärung schaut. Künftige UN-Klimakonferenzen könnten aber zumindest in der Außenwirkung ein Stück verlorene Glaubwürdigkeit zurückholen, wenn das Prinzip der Einstimmigkeit durch das Mehrheitsprinzip ersetzt würde.

Die COP bewegt etwas, stärkt den Klimaschutz, verdeutlicht aber auch, wie fragil die Gemeinsamkeiten der Staaten in Kampf gegen den Klimawandel sind. Letztlich sollte man nicht zu viel von ihr erwarten, zumal niemand den nationalen Regierungen, ob sie sich konstruktiv beteiligen oder nicht, die Verantwortung für die Absenkung der Treibhausgas-Emissionen abnehmen kann. (rk)

Quellen:

„2025 Synthesis Report on Nationally Determined Contributions (NDCs)”, Vereinte Nationen/FCCC, November 2025

„Weltklimakonferenz COP30: Kein Durchbruch, aber kleine Erfolge”, Website des Umweltbundesamts, 25.11.2025

„Weltklimakonferenz in Belém: Viele Fortschritte bei der Umsetzung, zu wenig bei den Verhandlungen“, Website des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 22.11.2025

„Auswahl zentraler Fortschritte im Rahmen der COP 30“, Website des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit

„Der Ausstiegsplan der Brasilianer könnte zum Wendepunkt in der Klimapolitik werden«, Interview von Susanne Götze mit Marc Weissgerber, Der Spiegel, 30.11.2025

„Global Mutirão: Uniting humanity in a global mobilization against climate change”, United Nations / FCCC, 22.11. 2025

Die Union und die Technik

klimaseite.info, 10.11.2025

Immerhin: Bundeskanzler Merz ließ es sich nicht nehmen, im Vorfeld der Un-Klimakonferenz nach Brasilien zu fliegen und für mehr Klimaschutz und Waldschutz zu werben. Deutschland wolle sich am geplanten Waldschutzfonds („Tropical Forest Forever Facility“) finanziell beteiligen, Merz sagte aber keine Summe zu. Dabei lagen schon konkrete Zusagen von anderen Staaten vor. Bemerkenswert war an seiner Agenda, die zum Erreichen der Klimaschutzziele führen soll, folgendes Bekenntnis. Zitat: „Wir setzen auf Innovation und auf Technologie, um dem Klimawandel erfolgreich Einhalt zu gebieten.“ Klingt da die weit verbreitete Sehnsucht durch, angesichts global weiter steigender Treibhausgasemissionen durch technische Erfindungen endlich den Hebel zu einer Klimawende in die Hand zu bekommen? Da wir die mantrahaft vorgetragenen Schlüsselwörter „Innovation“ und „Technik“ in den letzten Wahlkämpfen in Endlosschleife hören mussten, nicht nur von FDP und CDU/CSU, lohnt sich ein Blick auf die politische Praxis. Wie hielt und hält es denn die Union in Regierungsverantwortung bei diesen Themen?

Erneuerbare Energien ausgebremst

In der letzten Koalition der Union mit der SPD tat der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier viel dafür, den Ausbau der Erneuerbaren Energie, vor allem der Photovoltaik und on-shore- Windkraft zu behindern. Die deutschen Solarunternehmen, einst weltweit führend, gingen reihenweise pleite, die Modulfertigung wanderte nach China, wo inzwischen über 90 % der Module hergestellt werden. Bei der Windkraft sorgten unnötige Abstandsregeln nach dem Muster der bayerischen 10h-Regel für Sand im Getriebe. Diese Bremsen wurden erst vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck und seiner Ampelregierung gelockert, so dass zum Start von Schwarz- Rot bereits 54,4 % des Stromverbrauchs aus EE kamen.

Technik, die nicht ins ideologische Schema passt

Eher fortschritts- und innovationsfeindlich zeigte sich die Union auch während der drei Jahre Ampelregierung nicht nur beim Thema Stromerzeugung, sondern auch bei technischen Anwendungen, speziell im Rahmen der notwendigen Elektrifizierung. Notwendig deshalb, weil der Strom bei Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger automatisch als Alternative auf den Plan tritt. Obwohl Habecks „Heizungsgesetz“ (korrekt: „Gebäudeenergiegesetz“) neben elektrischen Wärmepumpen mehrere andere Heiztechniken weiterhin zuließ, führte die Fundamentalopposition der Union, die glaubte, auf der Welle der BILD-Kampagne reiten zu müssen, zu großer Verunsicherung der Verbraucher, sehr zum Missfallen der Heizungsbranche. Die elektrische Wärmepumpe hatte jahrelang mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. Erst jetzt scheint sich der Wind allmählich zu drehen und Vielen wird klar, dass Wärmepumpen nicht nur die klimafreundlichere Lösung im Vergleich zur Gasheizung darstellen, sondern im Betrieb auch die günstigere.

Die Union will auch den Schuss bei den Elektroautos nicht hören und versucht krampfhaft, die Fertigung der Verbrenner zu unterstützen. Obwohl seit mindestens fünf Jahren klar ist, dass Benzin-und Dieselmotoren ineffizienter, klima- und gesundheitsschädlicher als der Elektroantrieb sind und deshalb keine Zukunft haben (dürfen). China ist nicht nur rechtzeitig auf den anfahrenden Zug aufgesprungen, sondern steuert ihn inzwischen, während Deutschland im Bahnhof hinterherschaut.

Die Flucht in die Zukunft

Weil die Union in der fossilen Vergangenheit verhaftet, die Realitäten nicht wahrnehmen will, sucht sie in einer Art Übersprungshandlung die Flucht nach vorne. Negiert werden mittlerweile erprobte und markteingeführte Techniken, um stattdessen Zukunftstechnologien, teilweise mit erheblichen Entwicklungsbedarf und durchaus unsicherer Zukunft, schönzureden. Das gilt etwa bei klimaneutralen Treibstoffen für Fahrzeuge und Flugzeuge. Deren technische Machbarkeit ist zwar längst in vielen Modellprojekten nachgewiesen. Wann diese Brennstoffe zu bezahlbaren Preisen auf den Massenmarkt in entsprechender Menge kommen, steht allerdings weiter in den Sternen. Kein Wunder bei diesen ziemlich aufwändigen Herstellungsprozessen (die im Übrigen teilweise auf Ökostrom basieren)!

Fossile Energien und fossiles Denken

Reiche zeigt sich skeptisch gegenüber den Erneuerbaren Energien, nicht aber in puncto Kerntechnik, ungeachtet der Tatsache, dass Atomstrom aus neuen Reaktoren ein Vielfaches von Solar-und Windstrom kostet. Außerdem müssen wir nicht nur beim Strom weg von fossiler Energie, sondern auch bei der Wärmeerzeugung und den Treibstoffen, um die deutschen CO2 Emissionen zu senken. Atomkraft bringt uns da nicht weiter. Und ein Endlager für den Atommüll der letzten Jahrzehnte ist auch die nächsten Jahrzehnte nicht in Sicht.

Ministerin Reiches hochfliegenden Pläne bei Gaskraftwerken, die erster Linie den Zweck haben, Deutschland ohne Stromimport durch zwei Wochen Dunkelflaute im Jahr zu bringen, wird die EU wohl auf das Maß zusammenstreichen, das Habeck schon plante. Statt 20 Gigawatt wird nur die Hälfte genehmigt, da sich diese Kraftwerke aufgrund kurzer Einsatzzeiten ohne staatliche Subventionierung niemals rechnen würden. Und in solchen Fällen sucht die EU Wettbewerbsverzerrungen auf dem EU-Binnenmarkt zu vermeiden. Reiche hat bislang weder der Turbo bei der Wasserstofftechnik noch den Nachbrenner beim Ausbau von großen Akkuspeichern gezündet.

Die CSU steckt 100 Millionen Euro in die Erforschung der Kernfusion, einer Technik, die in den nächsten 30 Jahren nicht anwendungsreif sein wird. Deutschland braucht aber bis 2045, also bereits in den nächsten 20 Jahren den vollständigen Umstieg auf eine klimafreundliche Energieerzeugung! Randnotiz: Wenige Monate nach dieser großspurigen Zusage muss die Bayerische Staatsregierung zugeben, dass Bayern sein ambitioniertes Klimaneutralitätsziel 2040 nicht halten kann, weil der Freistaat bei der Emissionsminderung seit 1990 deutlich langsamer als der Bund vorankam. Da wären die 100 Millionen anderswo sicher besser angelegt gewesen.

Technische Luftschlösser

Womit wir wieder bei Friedrich Merz und seinem Auftritt in Brasilien wären. Ebenfalls auffällig ist, dass die Klimapolitik, die ja den Rahmen für technische Entwicklungen setzen soll, Haushalte, Industrie und Gewerbe bei der Klimawende fördern und unterstützen soll, eine nachgeordnete Rolle spielte. Das Statement des Bundeskanzlers entspricht der Technikgläubigkeit der Union, die ganz auf eine ungewisse Zukunft und blind für das Naheliegende zu sein scheint; blind für Technik, die nicht ins ideologische Schema passt. Aus Imagegründen setzt die Partei auf irgendwelche Innovationen, die sich in Luft auflösen, wenn sie auf Tragfähigkeit abgeklopft werden. Besonders anfällig scheint da die CSU zu sin, wenn man an die Magnetschwebebahn oder an die Flugtaxis denkt (die sicher irgendwann kommen, aber ebenso sicher unsere Verkehrsproblem nicht lösen werden). Und natürlich gibt man sich in der Union gern „technologieoffen“, weil das immer gut ankommt, anstatt diejenige Technologie gezielt zu fördern und zu pushen, die den besten Kosten-Nutzen Effekt in puncto CO2-Minderung hat. (rk)

Ministerin Reiche gibt Gas

klimaseite.info, 22.07.2025

Schon kurz nach Amtsantritt macht die neue Wirtschaft- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) durch forsche Aussagen und Ansagen von sich reden. Man müsse die Erneuerbaren Energien (EE) einem Realitätscheck unterziehen. Die deutschen Klimaschutzziele seien möglicherweise überambitioniert und unrealistisch. Ins Bild passt auch die Vorgabe zum Ausbau der Gaskraftwerke auf 20 Gigawatt Leistung.

Normalstrom und Ökostrom

Strom sollte natürlich vorrangig aus erneuerbaren Quellen kommen. Auf diesem Weg hat Deutschland beachtliches erreicht. Nicht zuletzt durch die Maßnahmen der Ampelregierung betrug der Anteil von Ökostrom am Bruttostromverbrauch im vergangenen Jahr schon 55 % Prozent. Damit ist die Verwendung von Normalstrom, der Strom-Mix aus der Steckdose noch einmal ein Stück klimafreundlicher geworden. Dessen CO2-Faktor sank von 433 g/kWh (2022) auf 363 g/kWh (2024). (1) Die Ampel hat die Weichen für den weiteren Zubau von Windkraft und Photovoltaik gestellt, das Feld ist also gut vorbereitet. Viele bereits genehmigte Windkraftwerke werden in den nächsten Jahren entstehen. Auch bei der Photovoltaik sind Zuwächse zu erwarten, da die Preise bei Photovoltaikmodulen, Akkuspeichern und PV-Balkonanlagen merklich gesunken sind.

Wie viele Gaskraftwerke sollen es denn sein?

Weshalb also neue Gaskraftwerke? Der Regelungsaufwand der Netzbetreiber nimmt mit dem steigenden Anteil von fluktuierenden Stromquellen zweifellos zu, aber das Thema ist beherrschbar. Auch die Netzstabilität ist aktuell gegeben bei einem durchschnittlicher Netzausfall von nur 15 min im Jahr. Dass sie sich mit zusätzlichen Ökostromanlagen verschlechtern würde, ist Spekulation.

Auch Reiches Vorgänger Habeck ging von der Notwendigkeit einer Reserve bei der Stromerzeugung aus und gab deshalb den Startschuss für den Zubau von 12,5 Gigawatt Leistung an Gaskraftwerken. Frau Reiche erhöht jetzt auf 20 GW. Auch hier wäre ein Realitätsscheck sicher nützlich, da die Stromproduktion aus Erdgas teurer kommt als die aus großen Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Zudem sollten neue Großkraftwerke mindestens 30 Jahre laufen, damit sich die Investition lohnt. Dann aber wären bis zum Jahr 2055 immer noch fossile Großkraftwerke am Netz, obwohl Deutschland 2045 CO2-neutral sein will.

Brauchen wir neue Gaskraftwerke wegen zwei Wochen „Dunkelflaute“ im Jahr, in denen Photovoltaik und Windkraft kaum Strom produzieren und mehr aus den Nachbarländern importiert wird? Problematisch scheinen eher die Zeiten zu sein, wo Windkraft und Photovoltaik zu viel Ökostrom produzieren, und die Anlagen abgeregelt werden müssen, um das Netz nicht zu überlasten. Der Chef des Netzbetreibers Tennet, Tim Meyerjürgens, weist darauf hin, dass aus diesem Grund seit Jahren immer wieder Windräder und große Solaranlagen vom Netz genommen werden müssen („Redispatch“). Die finanziellen Verluste werden dann auf die Stromabnehmer umgelegt. Allein seit 2022 seien so über zehn Milliarden Euro „verschwendet“ worden.

Schwachpunkt Stromnetz

Ist dieses Problem an den Ökostromanlagen und ihren Betreibern festzumachen oder sollte man nicht eher die Planung, Genehmigung und Bau von neuen Trassen beschleunigen? Denn das Stromnetz ist die Schwachstelle im System. Bekanntlich geht der Ausbau seit Jahren zu langsam voran und hinkt nun dem von Ökostrom-Anlagen hinterher. Unterirdische Leitungen -von Bürgern gefordert und von der Politik beschlossen- sind wesentlich teurer in der Anschaffung und Wartung. Weil das der Politik endlich klar geworden ist, werden die Entscheidungen pro Erdtrasse zum Teil wieder rückgängig gemacht. Man setzt verstärkt wieder auf die schneller realisierbaren Freileitungen und Hochspannungsmasten.

Doch wie hoch ist der Bedarf an Gaskraftwerken wirklich? Siemens-Energy-Chef Bruch meint dazu: „Niemand kann heute serös sagen, wieviel wir im Jahr 2035 benötigen“. (2) Fest steht aber wohl inzwischen, dass in den nächsten zehn Jahren noch nicht genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, der die CO2-Bilanz der Gaskraft deutlich verbessern würde.

Mit Gas bleibt die Import-Abhängigkeit

Speziell im Stromsektor brauchen wir natürlich noch fossile Energien, solange die erneuerbaren Energien nicht den Bedarf zu jeder Zeit vollständig abdecken können und da ist Erdgas allemal besser als Kohle oder Heizöl. Bedenklicher, als die Verstromung von Erdgas in Kraftwerken, optimalerweise in Kraft-Wärme-Kopplung, ist die Verbrennung in Heizkesseln, wie sie noch millionenfach in den deutschen Kellern herumstehen. 2024 waren laut BDEW noch 50,3 % der Heizkessel Gas-Brennwertgeräte, 7,3 % Gas-Niedertemperatur und 11,9 % Ölkessel. Also laufen fast 70 % der Heizkessel in Deutschland mit fossilen Brennstoffen, schädigen das Klima und zementieren auf Jahrzehnte die Abhängigkeit von Importen. Die EU bezieht skandalöserweise immer noch Erdgas und Flüssiggas aus Russland, im 1. Quartal 2025 waren das 17 %. Größter Lieferstaat der EU aber waren die USA mit 50,7 % vor Russland und Katar mit 10,8 %. Deutschland bezieht das Erdgas überwiegend aus Norwegen, dann folgen Niederlande und Belgien mit ähnlichen Anteilen, etwas geringer ist die Einfuhrmenge von Flüssiggas. (3)

Noch zu viele Gas- und Ölheizungen

Nächstes Problem: Die Heizungen sind technisch überaltert, denn die Deutschen trennen sich nur schwer von ihren Heizkesseln. Sie müssen laufen bis ultimo, gern auch mal 30 Jahre, selbst wenn der Betrieb wegen Ineffizienz Jahr für Jahr unnötig Geld kostet. Die schlechte Presse zu Habecks „Heizungsgesetz“ und die Unsicherheit über den Kurs der neuen Bundesregierung hat der Heizungsbranche 2024 einen enormen Umsatzeinbruch um über 45 % gegenüber dem Vorjahr beschert. Der Kesselaustausch stockt und die Wende von den fossilen zu den erneuerbaren Energien ist auf dem Wärmesektor, bei den Heizungen, noch nicht geglückt. Auch im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr klimaschädliche Gasheizungen verkauft als klimafreundliche Wärmepumpen.

Dabei ist die Zeit des günstigen Erdgases ist vorbei. Flüssiggas (LNG) aus den USA, das inzwischen über die Hälfte der deutschen LNG-Importe ausmacht, wird mit erheblichem Aufwand und oft unter umweltschädigenden Bedingungen dem Untergrund abgerungen, verflüssigt und per Tanker nach Europa transportiert. Es versteht von selbst, dass dieser massive Einsatz an Material, Chemie und Energie nicht nur den Preis, sondern auch den CO2-Faktor des LNG gegenüber Erdgas per Pipeline in die Höhe treibt.

Zweifellos haben uns die Flüssiggasimporte nach dem Aus für Nordstream im Sommer 2022 über zwei Winter gerettet. Dazu musste in aller Eile eine Infrastruktur mit LNG-Terminals aufgebaut werden. Ministerin Reiche zollt Ex-Minister Habeck für diese Leistung höchsten Respekt. Bei den Erneuerbaren Energien ist sie allerdings anderer Auffassung, denn das entsprechende Ausbauziel hält sie unrealistisch. (2)

Erdgas contra Erneuerbare

Ministerin Reiche setzt bei der Stromerzeugung wohl eher auf Erdgas, plädiert auch für den Ausbau inländischen Gas-Förderung, einschließlich der Nordsee (Borkum), weil sie ohnehin an der Sinnhaftigkeit der deutschen Klimaschutzziele zweifelt. Bislang war aber die Energiewirtschaft wegen der Abschaltung von unwirtschaftlichen Kohlekraftwerken und dem Zuwachs an Ökostrom bei den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes im grünen Bereich und rechnerisch imstande, die Defizite anderer Emissionssektoren auszugleichen. Aber das muss nicht so bleiben, wenn jetzt verstärkt Gaskraft ins Spiel kommen sollte. Die Bundesregierung wäre allerdings gut beraten, den Kurs der Ampel bei den EE fortzusetzen. Schon, weil von Seiten der EU ebenfalls Leitplanken bei der Energie gibt, die über den Strom hinaus den gesamten Endenergieverbrauch betreffen. Denn nach den EU-Richtlinien RED I und RED II sollen die Erneuerbaren bis 2030 42,5 % des gesamten Endenergieverbrauchs decken. Deutschland peilt 41,0 % an. Das ist in fünf Jahren kaum zu schaffen, denn aktuell steht Deutschland ungefähr bei der Hälfte. (4) Haupthindernis auf diesem Weg ist die fossile Abhängigkeit der Emissionssektoren Verkehr, Gebäude und Industrie. Speziell im Stromsektor ist die Zielvorgabe aber bereits übererfüllt. (rk)

Quellen:

(1) Informationsblatt CO2-Faktoren, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Eschborn, 01.08.2024

(2) „Das europäische Stromnetz ist die größte und komplexeste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat“, 11. 07.2025, SZ, Interview von Bauchmüller/Salavati mit Tim Meyerjürgens

(3) Bundesamt für Statistik www.statista.de

(4) „Die Anti-Habeck“, Becker/Müller-Arnold, Der Spiegel, 11.07.2025

(5) „CO2-Emissionen pro Kilowattstunde 2024 gesunken“, Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.de, 09.04.2025

(6) „Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch“, Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.de

Das Schmelzen der Gletscher und die Folgen

klimaseite.info, 05.05.2025

Die Vereinten Nationen haben 2025 zum internationalen Jahr der Gletscher erklärt, aber gleichzeitig schrumpfen die mächtigen Eisriesen, weil ihnen die Erderwärmung immer stärker zusetzt. (1) Laut der Weltwetterorganisation WMO zeigten die vergangenen drei Jahre den größten Verlust an Gletschermasse, der jemals festzustellen war. Doch dieser beunruhigende Trend zeichnet sich schon länger ab. Seit 1975 haben die Gletscher nach Erkenntnis von Glaziologen weltweit etwa 9.000 Milliarden Tonnen Eis verloren, was einen Eisblock mit der Fläche Deutschlands und einer Dicke von 25 Metern entspricht. Fachleute erwarten, dass Österreichs Gletscher bei 2,7 Grad Celsius plus, was etwa dem aktuellen Trend entspräche, bis 2075 verschwunden sind. (4)

Ähnlich wie das Sterben der Korallenriffe ist die Gletscherschmelze kein linearer Prozess und er läuft auch nicht in allen Regionen gleich ab, sondern hängt stark von der Höhenlage, von Jahreszeiten und Temperatur ab. Gletscher wachsen bei tiefen Temperaturen, wenn die Schneeschicht auf dem Eis durch die Last der Schneeschichten darüber verdichtet wird. Die Gletscher tauen an der tieferliegenden Gletscherzunge stärker, können aber am Scheitelpunkt stabil bleiben oder zwischenzeitlich sogar wachsen. In diesem Fällen entsteht der Eindruck, dass der Gletscher aus den wärmeren Gefilden flüchtet, sich in die Höhe zurückzieht. Nur bei Neuschnee präsentieren sich die Gletscher ganz in Weiß, sonst eher in Grau aufgrund von Staub- und Rußablagerungen. Dieser Schmutz, der von Staubverwehungen, von Waldbränden und aus der Verbrennung fossiler Energieträger stammt, reduziert auch die Rückstrahlung der Gletscher, mit der Folge einer schnelleren Erwärmung der Oberfläche durch die Sonne. (5)

Der Schwund an Gletschereis ist ein globales Phänomen und betrifft natürlich auch die Gletscher in Mitteleuropa, die 39 % ihrer Masse zwischen 2000 und 2023 verloren haben. Der bekannte Schneeferner an der Zugspitze, Deutschlands größter Gletscher, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Der südliche Teil ist 2023 verschwunden, den nördlichen Teil wird dieses Schicksal in 10 oder 20 Jahre ereilen. Fotografisch gut dokumentiert ist das im „Gletscherarchiv“. (2)

Das Sterben der Gletscher in den Bergen hat Folgen, die weit ins Tiefland reichen. Im Vorfeld der Gletscher werden dadurch große Schuttareale freigelegt, Gletscherseen wachsen an. Beides kann zu Bedrohung für Siedlungen im Tal werden. Die Gefahr von Murabgängen und Felsstürzen wird noch verstärkt durch den Rückgang der Permafrost-Eisschicht, die Erdreich und Gestein wie Zement zusammenhält. Gletscherwasser speist Bäche, die in Flüsse münden. Wenn die Pegel dauerhaft sinken, ist Fauna und Flora in den Fließgewässern und an ihren Rändern betroffen. Die Biodiversität ändert sich gravierend. Wenn das Eis schmilzt und die Temperaturen steigen, wandern wärmeliebende Pflanzen und Tiere nach oben, wo sie manches Mal auf nackte Felsen stoßen. Gleichzeitig sind auch kaltwasserliebende Tiere in Flüssen betroffen, wenn sich der Zufluss von kaltem Schmelzwasser verringert.

Es gibt aber noch einen Grund, weshalb uns die Gletscherschmelze nicht egal sein kann: Die Gletscher stellen ein enormes Trinkwasserreservoir dar, das peu a peu buchstäblich den Bach hinunter geht. In einem Jahr geht laut Experten so viel Gletschereis verloren, wie es dem Wasserverbrauch der Weltbevölkerung innerhalb von 30 Jahren entspräche, wenn man von drei Litern pro Tag und Person ausgeht: Trinkwasser und Süßwasser, essenziell für Mensch und Natur.

Die Lebensgrundlage von 2 Mrd. Menschen ist durch die Gletscherschmelze bedroht, warnt die UNESCO in ihrem Weltwasserbericht. Die Gletscher der Alpen, des Himalaya, der Anden, Neuseelands etc. stellen wertvolle Wasserspeicher für viele Länder und Regionen dar. Ein Teil des Schmelzwassers kann natürlich aufgefangen und genutzt werden, als Trinkwasser, für die Landwirtschaft, zur Stromerzeugung per Wasserkraft oder zur Kühlung von Kraftwerken, bevor sich das Süßwasser mit dem Salzwasser der Ozeane vereinigt.

Die Gletscher tragen damit zum Anstieg des Meeresspiegels bei, etwa 18 mm seit der Jahrtausendwende. Seither verlieren sie global jedes Jahr durchschnittlich etwa 273 Mrd. Tonnen Eis und die Abbau-Geschwindigkeit nimmt zu. (3) Apropos Meeresspiegel: Da auch die Eisschilde der Antarktis und auf Grönland schmelzen, droht bei fortgesetzter Erderwärmung nach 2100 ein weitaus größerer Anstieg des Meeresspiegels von geschätzt 50 Metern bis über 60 m. Wie sich Küstenstädte und küstennahe, tiefliegende Regionen dann schützen können, steht in den Sternen. Zur raschen Reduzierung der Treibhausgasemissionen gibt es deshalb keine Alternative. Jedes Zehntel Grad Erderwärmung weniger zählt. (rk)

Quellen:

(1) „Diese Eisriesen zerrinnen“, Heber/Menze, Der Spiegel online, 27.03.2025

(2) Website „Gletscherarchiv“, www.gletscherarchiv.de, Gesellschaft für Ökologische Forschung, München

(3) „Forscher nennt Gletscherschwund Überlebensfrage für die Menschheit“, Der Spiegel online, 20.03.2025

(4) „Österreichs Gletscher tauen in den nächsten Jahrzehnten weg“, Der Spiegel online, 10.04.2025

(5) „Weltwasserbericht 2025 der Vereinten Nationen. Gebirge und Gletscher als Wasserspeicher“, UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP), Perugia, 22.03.2025

Der Stand der Dinge beim Klimawandel

klimaseite.info, 02.04.2025

Vom Klima zum Extremwetter

Wer nicht nur die Wetterberichte der „Tagesschau“ anschaut, sondern auch einen Blick auf die Website wirft, konnte kürzlich lesen: „Extreme Wettereignisse, wie tropische Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren und andere Gefahren zwangen vergangenes Jahr so viele Menschen zur Flucht wie seit 16 Jahren nicht. Gebirgsgletscher, die ein wichtiges Trinkwasserreservoir darstellen, schmolzen in den vergangenen drei Jahren stärker als je zuvor.“ (1)

Der letzte Bericht der Weltwetterorganisation WMO zeigt ein stilles Drama: den fortschreitenden Klimawandel mit teilweise unumkehrbaren Folgen. Aufgrund der Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre schreit die Erderwärmung voran. Erde und Menschheit sind auf Rekordjagd. Die Konzentration von Kohlendioxid, Methan und Lachgas ist hoch wie nie seit 800.000 Jahren. Jedes der letzten zehn Jahre seit 2015 zählt zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Jahr 2024 wurde mit durchschnittlichen 1,55 Grad plus erstmals die untere Zielmarke der UN-Klimakonferenz von Paris (2015) überschritten. Dieses Klimaschutzziel ist zwar theoretisch noch erreichbar, dies wird aber angesichts des Wachstums der globalen Emissionen zunehmend unrealistisch. Stand heute ist unklar, ob der Peak bei den Treibhausgasen bereits erreicht ist; erst recht, ob die für das 1,5-Grad-Ziel notwendige Minderung um minus 42 % bis 2030 klappt.

Wie geht es weiter? Der Ausblick bis 2100

Das Umweltbundesamt gibt auf Basis der Klimaforschung und den Berichten des Weltklimarats IPCC folgende Prognosen (2) für die Entwicklung bis Ende des Jahrhunderts ab:

– Die Fortsetzung der aktuellen, wenig ambitionierten Klimapolitik der Nationalstaaten könnte bis 2100 zu einer Erderwärmung von 3,2 Grad Celsius gegenüber dem 18. Jahrhundert führen.

– Der Meeresspiegel wird deshalb und mit zunehmender Geschwindigkeit anstiegen, zum einen durch die thermische Ausdehnung, seit 2000 in der Hauptsache aber durch das Abschmelzen der Gletscher, sowie der Eisschilde der Antarktis und auf Grönland.

– Da sich Landmassen rascher als die Ozeane erwärmen, dürfte dies für Europa – je nach Region in unterschiedlicher Intensität – ebenfalls zutreffen. „Die durchschnittliche Jahrestemperatur über den europäischen Landflächen war im letzten Jahrzehnt 2,12 bis 2,19 °C höher als in vorindustrieller Zeit.“ Europa erwärmt sich also schneller als der globale Durchschnitt.“

– Extremwetterereignisse werden zunehmen. „Hitzewellen werden häufiger, intensiver und dauern länger.“ Das Gleich gilt für Dürreperioden. Vor allem mediterrane Regionen in Südeuropa seien dürften öfter von Wüstenbildung („Desertifikation“), Wasserknappheit und Waldbränden betroffen sein. c

– Die jährlichen Niederschläge nähmen in Nordeuropa zu und in Südeuropa ab. Für Mitteleuropa dürften die Frost- und Schneetage im Winter weniger, die Niederschlagsmenge zu dieser Jahreszeit aber mehr werden. Auch die sintflutartigen „Starkregenereignisse“ werden sich in Europa voraussichtlich häufen.

Gleichzeitig bringt das Umweltbundesamt sehr deutlich zum Ausdruck, dass die tatsächlich durchgeführten Klimaschutznahmen, die zugesagten Beiträge und die Strategien nicht annähernd für das 1,5 Grad-Ziel ausreichen. Die deutsche Behörde kann sich dabei auf den Bericht des UN- Umweltprogramms berufen, den „Emissions Gap Report 2024.“ Dort ist neben dem Stand der Treibhausgasemissionen – 57 Gigatonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2023 – auch die Kluft zum 1,5 Grad-Ziel dargestellt. Sie bleibt bestehen, selbst wenn der Zusagen der Nationalstaaten im Gefolge des UN-Klimaabkommens von Paris 2015 eingehalten werden. (5)

Keine Insel der Seligen

Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass auch Deutschland vom Klimawandel nicht verschont bleibt. Ausmaß und Gefahren werden aber immer noch unterschätzt mit der Folge, dass zu wenig für Klimaschutz und Klimaanpassung getan wird. Die wichtigsten Themen der Europwahl 2024 und der Bundestagswahl 2025 waren weder Klimaschutz, noch Klimaanpassung, sondern Wirtschaft und Migration. Die „Flüchtlingskrise“ schien wichtiger als die Klimakrise. Das Makabere dabei: Die weltweiten Migrationsströme werden parallel zur Erderwärmung zunehmen und das auch mit deutscher Hilfe, denn die Klimagas-Emissionen der Deutschen liegen etwa doppelt so hoch wie im weltweiten Pro-Kopf-Durchschnitt.

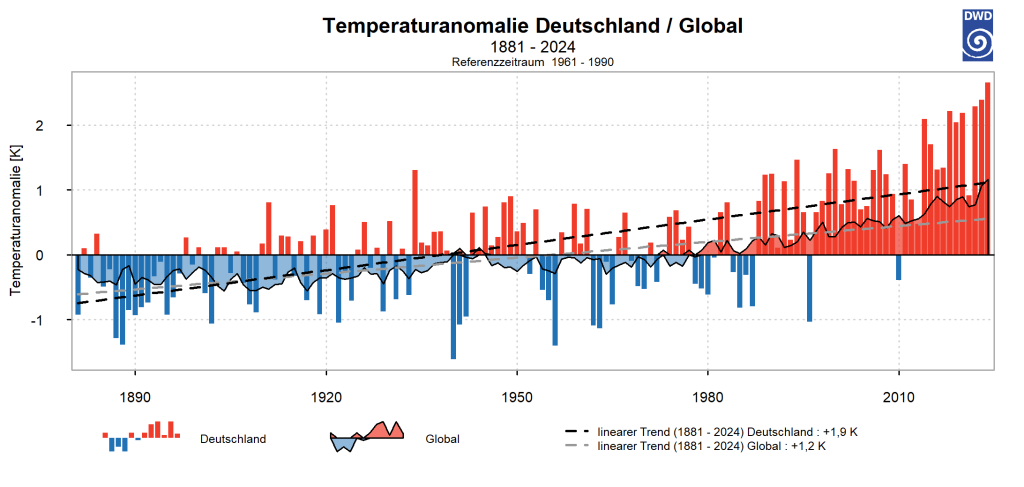

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) musste kürzlich seine früheren Angaben hinsichtlich des Anstiegs der Durchschnittstemperaturen hierzulande seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 nach oben korrigieren und geht jetzt von 2,5 Grad plus bis 2024 aus, was etwa ein Grad Celsius mehr als der globale Mittelwert bedeutet. 2024 lag die Jahresmitteltemperatur in Deutschland mit 10,9 Grad Celsius 0,3 Grad über dem Vorjahr. Auch das Tempo der Erwärmung nehme zu, ebenso wie die negativen Auswirkungen. Allein die Extremwetter des letzten Jahres hätten die Versicherer 5,5 Mrd. Euro gekostet. (6) Die vom DWD veröffentlichte Grafik (7) zeigt, dass die Temperaturabweichungen nach oben immer größer, die roten Balken immer länger werden.

Wird aus der Erde ein „Wüstenplanet“?

Andere Studien zeigen, dass sich der Trend zur Wüstenbildung längst nicht auf bestimmte Regionen Europas beschränkt, sondern global zu beobachten ist. Die Landmassen der Erde verlieren an Bodenfeuchte, Grundwasser schwindet und Oberflächengewässer schrumpfen. Mindestens seit der Jahrtausendwende, wahrscheinlich schon seit Ende der 70er Jahre werden die Kontinente trockener. Über Flüsse, Verdunstung und Regen gelangt immer mehr Wasser in die Weltmeere und trägt zum Anstieg des Meeresspiegels bei, der inzwischen mit über 4,7 mm pro Jahr voranschreitet. (4) Aus Süßwasser wird Salzwasser mit negativen Folgen für die Gewinnung von Trinkwasser. Die Wasserumverteilung verändert auch die Massenverteilung auf der gesamten Erde mit dem Effekt, dass ihre Unwucht bei der Drehung zunimmt, sie stärker um die Erdachse herum „eiert“. Per Satellit lässt sich diese „Polschwankung“ feststellen und messen. (3) Die Menschen bekommen diese Abweichung nicht mit, wohl aber die Auswirkungen der Erderwärmung mitsamt der Ausbreitung von Bodentrockenheit und Dürreperioden.

Quellen:

(1) „Folgen des Klimawandels teils unumkehrbar“, tagesschau.de, 19.03.2025

(2) „Zu erwartende Klimaänderungen bis 2100“, Umweltbundesamt, 29.01.2025

(3) „Der Wüstenplanet“, Süddeutsche Zeitung, Benjamin von Brackel, 27.03.2025

(4) „WMO report documents spiralling weather and climate impacts”, WMO, 19.03.2025

(5) “Emissions Gap Report 2024”, UN Environment Programme, Nairobi, 24.10.2024

(6) “DWD warnt: Erwärmung beschleunigt sich in Deutschland“, Süddeutsche Zeitung, von Eichhorn, 01.04.2025

(7) Klimapressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), dwd.de, 01.04.2025

Auch in der Arktis wird es wärmer – mit Folgen

klimaseite.info, 11.02.2025

Vom Zugspitzgletscher wird in einigen Jahren nicht mehr übrig sein. Das gleiche Schicksal werden Alpengletscher über kurz oder lang erleiden. Weil sich die nördliche Hemisphäre und vor allem die Arktis überdurchschnittlich stark erwärmt, hat das negative Auswirkungen auf das Meereseis, das Eis an Land, etwa auf Grönland und die ganzjährig gefrorenen Böden der Permafrost-Zone: Eis schmilzt, Böden tauen auf und Treibhausgase werden frei. Als „Arktis“ wird die Region nördlich des Polarkreises, des 66. Breitengrades, bezeichnet, der Kanada, Grönland, Skandinavien und Sibirien durchschneidet. Hier steigen die Temperaturen fast viermal schneller als im globalen Durchschnitt.

Es taut

Jetzt hat ein Forscherteam nach einem Bericht in Science die Entwicklung, bis Ende des Jahrhunderts simuliert unter der Annahme, dass die Erderwärmung gegenüber vorindustrieller Zeit ein Plus von 2,7 Grad bringt, was ja den aktuellen Trend wiedergibt. Ergebnis: Die Arktis wäre monatelang eisfrei. Schon heute häufen sich die Temperaturanomalien. Ende Januar/Anfang Februar dieses Jahres wichen die Temperaturen „in weiten Teil der Arktis um mehr als 20 Grad von den typischen Werten dieser Jahreszeit ab.“ (1) Stellenweise lagen sie nur ein Grad unter dem Gefrierpunkt. Dirk Notz von der Universität Hamburg kommentierte, eine Hitzewelle dieser Größenordnung sei „extrem ungewöhnlich“. (1) In der Arktis steigen die Temperaturen fast viermal schneller als im globalen Durchschnitt. Die Sonne scheint im hohen Norden Tag und Nacht, aber Eis und Schnee reflektieren einen Teil der Solarstrahlung. Dieser Effekt nimmt natürlich ab, wenn die Reflexionsflächen schrumpfen. An Land tauen die Permafrostböden allmählich auf, so dass bislang tiefgefrorene Pflanzenreste zu verrotten beginnen. Rund ein Drittel der arktischen Landfläche ist inzwischen eine Quelle für CO2 und Methan.

Die Pegel steigen

Die Schmelze des Meereises lässt den Meeresspiegel nicht ansteigen, wohl aber das Abtauen des Festlandeises auf Grönland. Dieser kilometerdicke Eisschild schmilzt immer schneller, er verliert die gigantische Menge von 30 Mio. Tonnen Eis pro Stunde (2) Nach dem derzeitigen Trend der Erderwärmung von plus 2,7 Grad Celsius plus könnte die kilometerdicke Eisschicht tatsächlich komplett abschmelzen. In diesem Jahrhundert ist das nicht zu erwarten, bis 2100 würde das Meer allerdings durch dieses Schmelzwasser um 20 cm ansteigen. Insgesamt ist mit der thermischen Ausdehnung des Meerwassers, das sich ja ebenfalls erwärmt, und der gerade anlaufenden Schmelzvorgänge in der Antarktis in diesem Jahrhundert ein Anstieg des Meeresspiegels um 0,5 bis 1,9 Meter möglich. Richtig dick kommt es dann erst in den nächsten Jahrhunderten, falls die menschgemachte Erderwärmung weiter zunimmt und das Festlandeis in beide Polarregionen zunehmend schwindet. Denn bei einem Anstieg des Meeresspiegels von über sechzig Meter gäbe es für die meisten Küstenstädte keine Rettung mehr.

Die Klimaänderungen in der Arktis und speziell auf Grönland können uns nicht kalt lassen, denn die Auswirkungen betreffen auch Europa. Neben den hefigeren Sturmfluten infolge des steigenden Meeresspiegels ist auch zu befürchten, dass der Golfstrom, die „Warmwasserheizung“ Europas gestört wird. Durch das Abschmelzen des Eisschildes auf Grönland fließt Süßwasser in erheblichen Mengen ins Meer, das leichter ist als das salzhaltige Meereswasser. Das Absinken der oberen Schicht des Golfstroms könnte an dieser Stelle gehemmt werden, so die Befürchtung einiger Klimaforscher. Damit wäre eine der Pumpen tangiert, die den Golfstrom am Laufen halten. (rk)

Quellen:

(1) „Extreme Hitze in der Arktis – und eine düstere Prognose“, von Eichhorn, Süddeutsche Zeitung, 06.02.2025

(2) „Wenn die Arktis schmilzt. Wie extrem ist das Wetter, Sven Plöger?“, Das Erste, 03.02.2025

Die deutschen Vorbehalte gegen E-Autos

klimaseite.info, 06.02.2025

Längst ist klar, dass der Klimaschutz das Aus für Verbrennerautos -egal ob Diesel oder Benziner- erfordert. Viele Länder, vor allem die skandinavischen, aber auch China haben das längst erkannt. In Deutschland setzt sich die Tatsache allerdings nur sehr zögerlich in den Köpfen fest. Die Zahl der bis zum 1.1.2024 zugelassenen, reinen Elektroautos 1,4 Mio. von insgesamt 49,1 Mio. Pkw und der jährlichen Neuzulassungen zeigen das mit aller Deutlichkeit. Nur rund 380.600 reine Elektro-Pkw wurden letztes Jahr neu zugelassen, ein Viertel weniger als im Vorjahr. (1) Die Bundesregierung wollte 15 Mio. reine E-Fahrzeugen im Jahr 2030 auf den Straßen haben. Das dürfte schwierig werden, denn aktuell sind gerade mal 10 Prozent unterwegs. Statt zu sinken, stieg der durchschnittliche CO2-Ausstoß auf 119,8 g/ km. (4) Die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs läuft schleppend hierzulande. Was sind die Gründe dafür?

Gerüchte und Mythen

Beim Aufkommen der E-Autos galt die Ökobilanz der Batterien als Schwachstelle. Dieser Kritikpunkt hat sich insofern erledigt, als die Lithiumionentechnik heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, da Handys, Notebooks und alle möglichen Geräte damit ausgestattet sind. Speziell bei der Treibhausgasbilanz über den gesamten Lebenszyklus schneiden E-Autos nach einer Studie des Umweltbundesamts besser ab als vergleichbare Verbrenner. 2020 verursachte ein durchschnittlicher Kompaktwagen mit 55 kWh-Batteriekapazität gegenüber einem Benziner 41% weniger CO2-Äquivalente. (2)

Lange war zu hören, es gäbe zu wenig Ladepunkte. Das ist Schnee von gestern, inzwischen gibt es fast zu viele. Auf 15.000 konventionelle Tankstellen kommen mehr als 154.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für E-Fahrzeuge. Selbst wenn man die einzelnen Zapfsäulen für Verbrennerautos miteinbezieht, dürften E-Autos mehr Tankmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Vor allem die Stromtankstellen auf dem Land sind zu wenig frequentiert, als dass sie auf Dauer wirtschaftlich betrieben werden könnten. Die Mehrzahl der Ladepunkte weist zudem eine Leistung von über 22 kW. Es sind sogenannte „Schnellladepunkte“ mit Ladezeiten von rund einer halben Stunde. Die EU-Vorgaben für die Netzdichte sind in Deutschland übererfüllt, das alte Ziel der Bundesregierung von einer Million öffentlich zugängliche Ladepunkte bis 2030 gilt mittlerweile als „technisch überholt“. (3) Auf Firmengelände oder auf Privatgrund („Wallboxen“) gibt es bereits über eine Million Ladestellen. Sie bieten die billigste Art, Strom zu tanken, denn anderenfalls ist mit 11 Euro Stromkosten pro 100 km zu rechnen, was aber immer noch deutlich günstiger ist als die Kosten für Benzin oder Diesel auf diese Entfernung.

Reicht die Reichweite?

Keine Tankstelle zu finden, war lange ein Grund für die „Reichweitenangst“, die Batteriekapazität ein anderer. Aber bei der Entwicklung der Lithiumionen-Akkus hat sich viel getan in den letzten Jahren. Beim ADAC „Ecotest“ kamen die E-Autos im Durchschnitt auf fast 400 km Reichweite, inzwischen knacken aber viele bereits die 500-km-Marke und die Spitzenreiter liegen sogar über 600 Kilometer. Auch dieser Vorbehalt ist also unbegründet. Bleibt das Problem der höheren Anschaffungskosten im Verhältnis zu gleichwertigen Verbrennern. Die staatliche Kaufprämie konnte diese Lücke teilweise schließen, nach dem Wegfall brach der Absatz der Stromer in Deutschland ein. Allerdings ist das Problem speziell beim Hersteller VW durchaus hausgemacht, denn andere Autokonzerne bieten vergleichbare Fahrzeuge günstiger an. Selbst beim Sondermodell „VW Goal“ bleibt die elektrische Variante trotz Kaufprämie des Herstellers über 30.000 Euro und liegt zudem ein paar Hundert Euro über der Verbrenner-Version. Renault, Citroen und Leapmotor verkaufen hingegen elektrische Modelle für 25.000 Euro oder weniger.

Die Innovationen sind bereits auf dem Markt

Die Politiker und Parteien, die das Verbrenner-Aus kippen oder hinauszögern wollen, beweisen damit, dass ihr Gerede von der „Technologieoffenheit“ nicht ernst zu nehmen ist und oft das Gegenteil zur vielzitierten Innovationsbereitschaft vorliegt. Konservative Politiker können sich dabei natürlich auf das Verbraucherverhalten und die Kaufgewohnheiten der Deutschen berufen. Ob beim Kauf von Autos oder von Heizungen, wo mit der elektrischen Wärmepumpe ebenfalls eine bewährte und klimafreundliche Technik zur Verfügung steht: Die Deutschen tun sich schwer mit dem fälligen Ausstieg aus den fossilen Energien. Dieser Strukturkonservatismus erschwert den Wandel zur E-Mobilität, hat die deutsche Autoindustrie im globalen Wettbewerb zurückgeworfen und Markanteile gekostet. 2015 hätte der Dieselskandal, die Trickserei und der Betrug rund um die zu hohen Stickoxidwerte (NOx), schon das Aus für den Diesel bedeuten können, ja: müssen. Es kam anders, wie wir wissen. Diesel-Pkw werden immer noch gekauft, Millionen Fahrzeuge mit veralteter Abgastechnik sind auf den Straßen unterwegs und in manchen Städten werden die NOx-Grenzwerte überschritten. Und das zehn Jahr nach dem Aufkommen des Skandals, aus dem die damalige Bundesregierung (Union/SPD) keine Konsequenzen zog, stattdessen die Bürger in den krankmachenden Abgasen stehen ließ.

Verkehrswende lässt auf sich warten

Bei den Emissionssektoren Verkehrs und Gebäude wurde das Limit des Klimaschutzgesetzes in den letzten Jahren mehrfach überschritten. Besserung brächte In beiden Bereichen eine Elektrifizierung von Wärmeerzeugung und Antrieb. Die Ablösung von fossilen Kraft- und Brennstoffen durch Strom macht auch deshalb Sinn, weil der Anteil des klimafreundlichen Ökostroms im deutschen Strom-Mix stetig gewachsen ist und aktuell bei 59 % der Nettostromerzeugung liegt. Zweifellos sind die Klimaschutzziele im Verkehr nur mit Elektromobilität zu erreichen, wie das Umweltbundesamt bereits im Jahr 2016 festgestellt hat, wobei der Antriebswechsel allein nicht ausreichen wird. Zusätzlich braucht es Verkehrsvermeidung und die Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Tonnenschwere Plug-in-Hybride sind keine Alternative zu reinen E-Autos. Auch die Hoffnung auf Verbrenner mit E-Fuels ist trügerisch, da diese Fahrzeuge aufgrund des aufwändig hergestellten Treibstoffs im Betrieb für die meisten Autofahrer zu teuer sein werden. Die Herstellung von Sprit aus CO2 und Wasserstoff funktioniert zwar, wird aber den Pkw-Verbrennungsmotor aller Voraussicht auch nicht retten können. Warum auch, wenn der Elektromotor bei der Energieeffizienz weit vorne liegt?

Quellen:

(1) Zahlen des Kraftfahrtbundesamts, www.kba.de

(2) Website des Umweltbundesamts, www.umweltbundesamt.de; siehe auch: „Analyse der Umweltbilanz von Kfz mit alternativen Antrieben oder Kraftstoffen auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Verkehr“, Berlin 2024

(3) „Bye-bye, Reichweitenangst“, Grigat/Haitsch/Kissel, Der Spiegel, 29.01.2025

(4) „Pkw-Zulassungen 2024: E-Auto-Boom jäh beendet“, www.adac.de, 14.01.2025

Überlastete Natur: Wenn CO2-Senken zu Quellen werden

klimaseite.info, 02.02.2025

Im Herbst letzten Jahres dürfte eine Nachricht aus der Klimaforschung viele überrascht hacben: Der deutsche Wald hat in den letzten Jahren mehr Kohlendioxid freigesetzt als gebunden, ist also von einer Senke zu einer Quelle geworden. Und das schon seit 2017. Bundesminister Cem Özdemir hatte diese schlechte Nachricht im Bericht zur Bundeswaldinventur „Der Wald in Deutschland“ publik gemacht. Obwohl die Waldfläche etwas zunahm, schrumpfte die Masse lebender Bäume, der Totholzanteil stieg. Ein Grund ist der Klimawandel. Langanhaltende Trockenheit, wie Deutschland sie seit 2017 mehrfach erlebt hat, schwächt die Bäume, macht sie anfälliger für Schädlinge und Waldbrände. (1)

Eine ähnliche Entwicklung ist weltweit feststellbar. Ob am Amazonas, in Kanada oder aktuell in der Nähe von Los Angeles: Verheerende Waldbrände bedrohen Leben, richten enorme Schäden an und setzen auf einen Schlag große Mengen CO2 frei. Das hat Folgen für den Klimaschutz, denn Bäume und Pflanzen an Land und im Meer nehmen etwa die Hälfte des Kohlendioxids auf, das der Mensch durch das Verfeuern von fossilen Kraft- und Brennstoffen, von Erdgas, Kerosin, Benzin, Diesel, Heizöl, Kohle und Brennholz tagtäglich in die Atmosphäre schickt. Wenn die Wälder leiden, schwindet natürlich auch ihre Speicherfähigkeit für das Klimagas. Die CO2-Konzentration in der Luft, die seit Jahrzehnten an vielen Stellen auf der Erde gemessen wird, etwa auf der Zugspitze oder am Mauna Loa Observatorium auf Hawaii, zeigt dementsprechend auch jahreszeitliche Schwankungen analog zum globalen Wachstum der Vegetation. (2)

In manchen Jahren nehmen die Landökosysteme relativ wenig CO2 auf. 2023 waren es nur 0,44 Mrd. Tonnen Kohlenstoff, der niedrigste Wert seit 20 Jahren, so Forscher der Universität Paris-Saclay. (3) Trotzdem wäre übertrieben, von einem Kollaps der Kohlenstoffsenken zu sprechen, denn die Natur stellt immer wieder ihre Fähigkeit zur Regeneration unter Beweis. Und der „Global Carbon Budget Report 2024“ kommt zu einem etwas besseren Ergebnis hinsichtlich der CO2-Speicherung von Landsystemen im Jahr 2023, nämlich 2,3 Mrd. Tonnen Kohlendioxid. Das wären allerdings auch nur magere sechs Prozent der global emittierten 37,4 Mrd. Tonnen. (4) Die Klimaforscher kommen überwiegend zu dem Schluss, dass „der Klimawandel die Landökosysteme inzwischen stärker belastet“. Das gilt nicht nur für die Tropen oder das Amazonasbecken, sondern auch für die Wälder auf der nördlichen Halbkugel, in Sibirien und Kanada.

Auch die Waldbrände rund um Los Angeles, immer wieder angefacht durch die Sant-Ana-Fallwinde, lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auf den Klimawandel zurückführen, wie das Forscherteam des Imperial College London festgestellt hat. (5) Denn die ganze Region blickt auf eine ungewöhnlich Trockenperiode zurück. Da genügte schon ein Funke, möglicherweise von einer Stromleitung, um dürres Gras, Totholz und ausgetrocknete Bäume zu entflammen.

Quellen:

(1) „Der Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der 4. Bundeswaldinventur“, BMEL, Bonn, Oktober 2024

(2) CO2-Konzentration vom Dez. 2024, gemessen am Mauna Loa Observatorium, Website www.gml.noaa.gov

(3) „Schlägt die Natur zurück?“, von Brackel, Süddeutsche Zeitung, 27.11.2024

(4) Internationale Energieagentur, www.ieaa.org

(5) „Klimawandel hat Feuer verstärkt“, von Eichhorn, Süddeutsche Zeitung, 30.01.2025

Wo steht die Welt beim Klimaschutz?

klimaseite.info, 17.11.2024

Um die überlebenswichtige Minderung der Treibhausgase ist es gar nicht gut bestellt, um es gleich vorneweg zu sagen. Aber in diesem November, während Spanien zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen unter Starkregen und Überschwemmungen leidet, besteht wieder einmal die Chance, das Ruder herumzureißen. Denn die Staatengemeinschaft trifft sich wie jedes Jahr zur UN-Klimakonferenz (COP), diesmal in Baku, Aserbeidschan, einem autokratisch regierten Ölförderland. Politische Beobachter hegen ob dieser schlechten Rahmenbedingungen und nach den Erfahrungen der COP 28 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, wenig Hoffnung auf Besserung bei dieser COP 29, geschweige auf einen Durchbruch wie bei der COP 21 in Paris. Bundeskanzler Scholz, ohnehin ein Regierungschef auf Abruf, bleibt der Veranstaltung fern.

Und wie jedes Jahr ziehen UN-Institutionen, das Umweltpragramm UNEP und die Weltwetterorganisation WMO, kurz vor der UN-Klimakonferenz Bilanz zum Stand der Treibhausgasemissionen und der Erderwärmung, ergänzend zu den Studien der Klimaforscher, die in den letzten Monaten neu erschienen sind. (1) Die Vereinten Nationen und UN-Generalsekretär Guterres verbinden diese Veröffentlichungen inzwischen mit Warnungen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglassen, gefolgt von der fast flehentlichen Ermahnung, wenigstens dieses Mal reale Fortschritte zu erzielen. „No more hot air, please!“, so die Überschrift des „Emissions Gap Report 2024“ der UNEP. (2)

Neuer Temperaturrekord

Diesem Bericht über die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist zu entnehmen, dass letztes Jahr so hohe Mengen an Treibhausgasen wie nie zuvor in die Atmosphäre geschickt wurden, nämlich 57,1 Milliarden Tonnen (bzw. Gigatonnen) CO2-Äquivalente in Form von Kohlendioxid, Lachgas und Methan. Die weltweiten Emissionen steigen also weiter. Inzwischen hat das Klimagas CO2 eine Konzentration von 422,5 parts per million erreicht; 52 Prozent über dem vorindustriellen Level. Die Klimagase steigern den Treibhauseffekt und der treibt die Erderwärmung an. Laut WMO lag die globale Mitteltemperatur 2023 bei einem Plus von 1,45 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden 2024 die 1,5 Grad Celsius plus ganzjährig überschritten. Heuer spielt sicher auch El Nino eine Rolle, aber zweifellos geht die menschgemachte Erderwärmung rasant weiter. Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müsste der Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 42 Prozent gesenkt werden, mithin innerhalb von sechs Jahren. Nicht wenige, so auch der Klimaforscher Mojib Latif, halten das für illusorisch. Nach der UNEP steuern wir mit den selbstgesteckten Zielen im weltweiten Durchschnitt bereits auf plus 1,9 Grad Celsius zu. Schon das Ambitionsniveau ist also zu niedrig. Werden keine zielführenden Maßnahmen oder Gesetze beschlossen oder nicht umgesetzt, könnte die Welt sich um plus 3,1 Grad Celsius erwärmen: ein Horror-Szenario!

Vielen Menschen, Bürgern, Managern und Politikern scheint der Ernst der Lage nicht bewusst zu sein. Umsetzungsdefizite sind häufig zu finden, auch in der EU, wenn man tiefer in die Klimapolitik einsteigt und die Klimaschutzprogramme unter die Lupe nimmt. Mal fehlt es am Personal, mal am Geld oder schlicht am politischen Willen. Nicht nur in Deutschland ist die Mär, Klimaschutz würde rein auf Basis von Aufklärung, Angeboten, Fördergeldern und Freiwilligkeit, also ohne höheren Energie- und CO2-Preis, ohne Verbote und Gesetze, weit verbreitet. Allein mit Freiwilligkeit ist aber kein schnelles Handeln in Krisenzeiten möglich. So können wir mit Tempo des Klimawandels nicht Schritt halten. Und nicht nur China, der weltgrößte Emittent ist gefordert. Wir müssen uns schon an die eigene Nase fassen. In Deutschland war bereits beim maßvollen „Heizungsgesetz“, das den Umstieg von Öl- und Gaskesseln auf erneuerbare Energien über einen (zu) langen Zeitraum regelt, das Geschrei groß. Der Vorwurf der Überforderung in Richtung Habeck war noch einer der harmlosesten. Nichtsdestotrotz stellt dieses Gesetz einen wichtiger Klimaschutz-Baustein dar. Und nach der Dekarbonisierung der Wärme stünde nun die im Transportsektor an. Aber auch bei E-Mobilität hakt es. In China verbreiten sich die Autos schneller als in Deutschland und deutsche Hersteller verlieren im Reich der Mitte Marktanteile. Weitere Schritte stehen an: die Dekarbonisierung der Stahl und Zementindustrie und vor allem um den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis 2030. Das dürfte der aktuell größte verfügbare Hebel zur CO2-Minderung sein.

Unser CO2-Budget: Konto überzogen?

Global gesehen stellt sich natürlich die Frage, wieviel Treibhausgase überhaupt noch ausgestoßen werden dürfen, um das vertraglich vereinbarte Klimaziel „unter 2 Grad plus, möglichst nur 1,5 Grad“ zu erreichen. Wie groß ist unser restliches CO2-Budget? Da kursieren unterschiedliche Zahlen, wobei die des Weltklimarats IPCC aus dem ersten Teil des 6. Sachstandsberichts von 2021 offensichtlich schon überholt sind. Für das 1,5 Grad Ziel dürfen laut der Forscher des Imperial College London nur noch 247 Mrd. Tonnen Kohlendioxid emittiert werden, um mit einer fünfzigprozentigen Wahrscheinlichkeit noch die 1,5 Grad plus zu erreichen. (3) Mit dem aktuellen Jahresausstoß von 41,6 Mrd. Tonnen CO2 (4) wäre dann das Budget in etwa sechs Jahren aufbraucht. Der deutsche Sachverständigenrat für Umweltfragen SRU teilte im Oktober 2024 mit, das globale CO2-Budget betrage unter gleichen Bedingungen zwischen 231 und 380 Mrd. Tonnen, im Grunde eine Bestätigung der Londoner Angabe. Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung PIK wiederum geht bei fünfzigprozentiger Wahrscheinlichkeit von nur 200 Gigatonnen als globales Maximum für das 1,5-Grad-Ziel aus. Diese Meldung verbindet das PIK mit dem Vorschlag, das Absaugen von CO2 aus der Luft, das mengenmäßig momentan überhaupt keine Rolle spielt, zu verstärken und die Wirtschaftlichkeit dieser Technik durch Einbindung die CO2-Entnahme in den Emissionshandel zu erhöhen.

Deutschland und die Welt

Auf der COP 29 wird wohl auch die Frage aufgeworfen, ob wir Deutsche unsere Hausaufgaben gemacht haben. Die sieben SRU-Sachverständigen haben das zentrale Regelwerk in Deutschland, das Klimaschutzgesetz unter die Lupe genommen. Aber nach ihren Berechnungen liegt Deutschland mit dem KSG keineswegs auf 1,5-Grad-Kurs, sondern landet hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 1,75 und 2 Grad. So weit zur angeblichen deutschen Vorreiterrolle beim globalen Klimaschutz. Weder ist das KSG mit seinen Mengenangaben und dem Absenkpfand für Klimagase auf die Einhaltung der globalen Klimaschutzziele von Paris 2015 ausgerichtet, noch ist das Konzept eines maximalen CO2-Budgets in der deutschen Klimapolitik verankert. Nach der Expertise des SRU wurde das für die maximal 1,5 Grad Erderwärmung zielführende CO2-Budget hierzulande höchstwahrscheinlich bereits bis 2021 aufgebraucht und das der EU insgesamt wird bereits 2027 verfrühstückt sein. (5) Wenn es nur noch darum geht, 2 Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten, bliebe natürlich noch etwas mehr Zeit. Für maximal 1,75 Grad Celsius Erderwärmung stehen den Deutschen bei linearer Reduktion der Emissionen mit 67 % Wahrscheinlichkeit noch etwa 12 Jahre Zeit zur Verfügung, so der SRU. Während sich viele also auf einem guten Weg zur Klimaneutralität wähnen, läuft uns in Wirklichkeit die Zeit davon. Obwohl die Treibhausgase in der EU und in Deutschland letztes Jahr stärker sanken als in den USA, die von China und Indien sogar noch stiegen, gibt es überhaupt keinen Grund, sich auf den Erfolgen auszuruhen. Erst recht nicht, wenn man neben den aktuellen auch die historischen Emissionen seit Beginn der Industrialisierung in Rechnung stellt. (2)

Alles in allem liefert die Wissenschaft also höchst beunruhigende Zahlen. Erst in einigen Jahren wird sehen, ob 2024 der Emission-Peak überhaupt schon erreicht wurde. Ununterbrochen wird Kohle, Öl und Gas gefördert, werden neue Quellen erschlossen, weil die Nachfrage nach Erdgas, Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl für Kraftwerke, Heizungen, Fahr- und Flugzeuge anhält. Es sieht ganz so aus, als würde die Menschheit gerade die Chance verpassen, die Klimaschäden in engen Grenzen zu halten. (rk)

Quellen:

(1) „Wo die Welt steht“, Christoph von Eichhorn, Süddeutsche Zeitung, 25.10.2024

(2) „Emissions Gap Report 2024“, UNEP, Nairobi, 2024

(3) „Weltweites CO2-Budget kleiner als zuletzt angenommen“, Der Spiegel online, 30.10.2023

(4) „Global Carbon Project 2024. Briefing key messages”, Universität Exeter, 14.11. 2024

(5) „Wo stehen wir beim CO2-Budget? Eine Aktualisierung“, Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen, Oktober 2024

Wie geht klimaverträgliches Bauen?

klimaseite.info, 12.11.2024

Hier ist tatsächlich ein dickes Fragezeichen angebracht, denn der Gebäudesektor und die Baubranche sind weltweit für 38 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. (1) Das Treibhausgas wird bei der Herstellung der Baustoffe, beim Bauen und bei der Energieversorgung (Wärme, Strom) der Gebäude während der Nutzung emittiert. Hinzu kommt das Müllproblem: 60 Prozent der Abfälle stammen vom Abriss oder Umbauten.In Deutschland fallen jährlich 200 Mio. Tonnen Bauschutt an, mehr als die Hälfte des gesamten Abfalls. Den Ausstoß an Treibhausgas kann man auf verschiedene Weise zwar reduzieren, aber nicht auf null bringen. Es sei denn, jede Bautätigkeit würde eingestellt, und das will ja keiner. Dennoch scheint die Feststellung des Spiegel kaum übertrieben, wenn er resümiert: „Das globale Bauwesen ist der größte Umweltverschmutzer der Welt“. (1) Das sollte Anlass genug für ein paar grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Klimaschutz bei neuen Bauprojekten sein und die sollten schon möglichst früh im Planungsprozess einsetzen. Wenn wir erst einmal Straßen, Brücken, Tunnels außer Acht lassen und uns auf Gebäude konzentrieren, dann beginnt eine vorausschauende Planung nicht etwa bei den Baustoffen, deren Gewinnung, Aufbereitung und Transport zur Baustelle natürlich auch schon Energie frisst und oft genug mit Landschaftszerstörung verbunden ist.

Neubau oder Renovierung?

Davor steht die grundsätzliche Frage, ob es überhaupt ein Neubau sein muss oder ob ein bestehendes Gebäude für den gewünschten Zweck umgestaltet werden kann, was in der Regel jedoch auch mit Bautätigkeit verbunden ist. Beim Umbau kommt darauf an, welche Wünsche das Gebäude am Ende zu erfüllen hat und wie hoch der Aufwand dafür ist. Der kann ganz erheblich sein, vor allem, wenn die Grundrisse verändert, also nichtragende Mauern eingerissen und an anderer Stelle neu gesetzt werden. Das ist bei Umnutzung von Nichtwohngebäuden für Wohnzwecke in der Regel der Fall, oft auch beim Umbau von Wohnhäusern. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der Aufwand bei fälliger Erneuerung des Dachstuhls, Trockenlegung der Kellerräume durch außen liegende Spundwände oder bei Einbau von Fußbodenheizungen. Wenn die Bausubstanz besser in Ordnung ist, geht es vielleicht um eine Außenwanddämmung und um Austausch der Fenster, weil diese Außenbauteile bei altem Standard zu viel Heizwärme durchlassen.

Baumaterialien und neue Haustechnik sind nicht nur Kostenfaktoren, sondern zunächst auch mit zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden, auch wenn sie über ihre jahrzehntelange Lebensdauer die Einsparung von Energie und Kohlendioxid bewirken, wie eine Wärmedämmung. Die pauschale Aussage, eine Umrüstung von Bestandsgebäuden sei generell „besser“ als der Neubau, ist sicher nicht richtig. Nur der direkte Vergleich und die genaue Bilanzierung möglicher Varianten in puncto Kosten, Ressourcen und CO2 bringen Klarheit. Dabei gilt es konsequenterweise von der „Wiege bis zur Bahre“ zu denken, also von den Baustoffen, der Herstellung der Materialien und Technikkomponenten, über den Einbau, die Nutzung, bis zu Abriss, Recycling, Wiederverwendung oder Entsorgung. Was die Sache nicht gerade einfach macht.

Nach dem Lebensende des Gebäudes ist noch einiges zu „herauszuholen“, wenn auf Trennbarkeit und Recyclingfähigkeit geachtet wurde, aber das geschieht in Planung und Baupraxis hierzulande noch viel zu wenig. Genaues Hinschauen bei der Auswahl alle Materialien lohnt also in Sinne einer Kreislaufwirtschaft, macht sich aber schon während der Nutzung des Gebäudes in puncto Wohngesundheit positiv bemerkbar. Denn Arbeits- und Innenräume sollen so schadstofffrei als möglich sein. Nur zur Erinnerung: Feuerhemmender Asbest und giftiges PCB in Dehnungsfugen zwischen Betonteilen war lange Zeit „State of the art“, aber diese Baustoffe stellen heute gesundheitsgefährdende Altlasten dar, die von Fachleuten mit Schutzausrüstung und unter hohem Aufwand beseitigt werden müssen. Sorgfältige Planung kann also nicht nur für eine gute Klimabilanz des Gebäudes, sondern auch für gutes Raumklima sorgen. Aus gesundheitlichen Gründen lohnt sich vor allem im Innenausbau die nähere Beschäftigung mit dem Material, seien es Fußbodenbelag, Wandfarben oder Kleber.

Wieviel Energie steckt in den Baustoffen?

Der Energieaufwand für die Gewinnung der Grundstoffe Sand, Schotter, Kies, die Herstellung von Zement, Beton oder Ziegelsteinen, von Dachsparren, Fensterrahmen oder Wärmedämmung wird als „graue Energie“ bezeichnet. Meist ist damit auch die fällige Energie für Transport, Einbau und -nach Abriss- für Abtransport und Entsorgung gemeint. Diese Prozesse und Verfahren sind in aller Regel mit CO2-Emissionen verbunden, die zur Klimabilanz des Gebäudes in der Nutzung, also durch Beheizung, Warmwasserbereitung, Lüftung oder Kühlung, durch Pumpen oder Aufzüge, addiert werden müssen. In welchem Verhältnis das während Lebensdauer erzeugte CO2 zu dem vorher und nachher emittierten stehen, hängt sehr von Bauweise, Material, Nutzfläche, Energiestandard, Wärmeversorgung und Dauer der Existenz ab und ist insofern pauschal kaum zu benennen.

Eine Lösung wäre die Holzbauweise, was bedeutet, möglichst viel vom nachwachsenden Rohstoff Holz, der gleichzeitig das darin gespeicherte CO2 bindet, zu verbauen. Der Charme dieser Bauweise besteht darin, dass großflächig Bauteile, wie etwa die Außenwände, bereits in Hallen einschließlich der Fensteröffnungen und Kabelschlitze vorgefertigt werden können, so dass es nach Antransport auf der Baustelle deutlich schneller vorangeht als bei Massivbauten aus Stein oder Beton. Weil diese konventionellen Materialien schwerer sind als die Holzbauweise, kann auf Flachdächern noch ein Stockwerk draufgesetzt werden, ohne die Statik der Geschosse darunter zu überlasten. Es existieren bereits „Holzhochhäuser“ bis 80 Meter Höhe, wobei bei mehrgeschossigen Bauten die Treppenhäuser und Aufzugschächte aus Brandschutzgründen meist betoniert werden, teilweise auch die Decken. Aber auch bei der Herstellung konventioneller, mineralischer Baustoffe kann Energie eingespart und Kohlendioxid vermieden werden.

Beton: Es kommt darauf an, wie man ihn macht

Da weltweit die meisten Bauten aus stahlverstärktem Beton hergestellt werden, verdient seine Produktion besondere Beachtung. Das Gros des Energieaufwand steckt neben dem Stahl im Bindemittel Zement. Jährlich wird global die enorme Menge von 4 Mrd. Tonnen Zement produziert. Dabei wird pro Tonne Zement eine halbe Tonne Kohlendioxid freigesetzt, so die Faustregel. (1) Bei der Zementproduktion wird gemahlener Kalkstein in -bislang mit Erdgas beheizten- Drehrohröfen bei etwa 1.450 Grad Celsius aus gemahlenem Kalkstein und Ton gebrannt. Dabei entsteht der sogenannte „Zementklinker“ als Vorstufe des Zements. Dieses Brennen kann zur Verbesserung der CO2-Bilanz auch mit Strom erfolgen, der dann natürlich möglichst vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen sollte.

Eine andere Methode führt zum gleichen Ziel: Wände oder Decken aus Beton dünner ausführen und statt Stahl zur Verbesserung der Stabilität Matten oder Fasern aus Karbon bzw. Kunststoff in den Beton mischen. Damit kann die Stärke der Schicht bei gleicher Stabilität halbiert werden, entsprechend weniger Beton ist nötig. Beim Mustergebäude für dieses Verfahren namens „Cube“ in Dresden wurden Karbonmatten erfolgreich zur Stabilisierung eingesetzt.

Natürlich kann das bei der Zementherstellung entstehende CO2 direkt in Werk auch abgeschieden und unterirdisch verpresst werden, wie vom Hersteller Cemex in Rüdersdorf geplant. Außerdem ist hier vorgesehen, die Abwärme in ein Nahwärmenetz einzuspeisen. Allerdings ist damit erst eines der 50 Cemex-Zementwerke weltweit dekarbonisiert. (2) Auch andere große Zementhersteller sind bemüht, ihr Produkt klimafreundlicher zu machen. Die Firma Heidelberg Materials will im Werk in Geseke dazu reinen Sauerstoff für das Brennen von Kalkstein nutzen („Oxyfuel-Verfahren“). Das Gasgemisch im Ofen hat dann einen hohen CO2-Gehalt, was die Abscheidung erleichtert. Weil momentan die CO2-Deponierung ausschließlich unter dem Meeresboden erlaubt ist und die dafür notwendigen Pipelines bislang nur auf dem Papier existieren, soll das abgeschiedene Kohlendioxid per Bahn und auf der Schiene nach Wilhelmshaven transportiert werden. Von der Sammelstelle wird das CO2 dann in Tanks auf die Nordsee verschifft, zu einer Plattform der Wintershall Dea, nicht zufällig einem Gas- und Ölförderunternehmen. (3) Dort wird das Klimagas schließlich unter dem Meeresboden verpresst. Die schwedische Firma Cemvision, ein Start-up der Branche, schlägt einen anderen Weg bei der Zementherstellung ein. Statt Kalkstein verwendet es kalziumreiche Reststoffe, etwa aus der Stahlindustrie, um so das Kohlendioxid komplett zu vermeiden.

Gänzlich auf Zement als Bindemittel zu verzichten, funktioniert auch, wenn man stattdessen den Beton flüssige Kunstharze beimischt. Dann spricht man vom „Polymerbeton“. Alle diese Verfahren machen den Beton natürlich nicht billiger. Die CO2-Abscheideanlage in Geseke, eine veritable Fabrik neben dem Drehrohrofen, wird wohl fast 500.000 Euro kosten. Deutschland und die EU fördern solche Techniken mit hohen Summen. Dennoch wird beispielsweise erwartet, dass die Tonne CO2-freier Zement von Heidelberg Materials zunächst das Doppelte der konventionell hergestellten Menge kostet.

Wieviel Fläche soll es denn sein?

Die zweite Grundsatzfrage wäre bei Wohngebäuden die nach der tatsächlich erforderlichen Gewerbe- und Wohnfläche, entsprechend den Bedürfnissen der späteren Nutzer und Bewohner. Selbst in unseren Großstädten, wo Wohnraum knapp und teuer ist, steigt der Flächenbedarf bei Bauherren, Käufern und Mietern. Die Fläche einer Wohnung lag 2022 im Bundesdurchschnitt bei 92,2 m², die pro Person bei 47,4 m² (4). Letzteres bedeutet eine Steigerung um 2,6 Prozent. Das klingt nicht nach viel, summiert sich aber bei 85 Mio. Einwohnern. Obwohl vielköpfige Familien seltener und Einpersonenhaushalte häufiger werden, gibt es eine Tendenz zu großen Wohnungen und Einfamilienhäusern. Das häufig anzutreffende Ideal vom „Häuschen auf dem Land“ ist allerdings ein wenig umwelt- und klimaverträgliches Modell. Ein Wohnflächenbedarf von 200 m² erscheint für eine junge, vierköpfige Familie nicht übertrieben hoch, aber wenn die Kinder aus dem Haus sind, sieht es schon anders aus. Für zwei Menschen würde nämlich auch eine Wohnung von 70 m² in einem Mehrfamilienhaus genügend Platz bieten. Einfamilienhäuser mit Garten bringen eine Reihe von Problemen mit sich. Neben Wohnhaus und Garage versiegeln oft gepflasterte Wege und die Zufahrt zur Garage den Boden. Wohngebiete mit vielen Einfamilienhäusern vergrößern automatisch die Versorgungsnetze der Kommunen, führen im Vergleich zu Siedlungen mit Mehrfamilienhäusern zu längeren Leitungen für Wasser, Abwasser, Strom und Erdgas; zu weiteren Wegen für Busse oder Müllabfuhr und zu höheren Kosten für Bau und Unterhalt dieser Infrastruktur. Mit Nachhaltigkeit hat diese Bauweise also wenig zu tun. Eine gute Wärmedämmung und eine Solaranlage auf dem Dach können die Negativbilanz zwar etwas aufhübschen, aber nichts Grundsätzliches ändern. Siedlungen mit Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften, die im Durchschnitt nur geringfügig mehr Energieeffizienz und Ressourcenschonung beitragen, sind häufig auch am Rande von Städten vorzufinden. Solche aufgelockerten und durchgrünten „Gartenstädte“, werden aber Zug um Zug nachverdichtet, entsprechend der wirtschaftlichen Logik, bei der es gilt, den teuren Baugrund optimal auszunutzen.

Im Wohngebäudebestand sind fast 80 Prozent der Häuser Einfamilien- und Zweifamilienhäusern (EFH und ZFH). Städte und Kommunen sind allerdings gut beraten, wenn sie im Zuge der Bauleitplanung keine neuen Wohngebiete mit EFH oder ZFH mehr ausweisen, sondern nur für den Geschosswohnungsbau.

Alte Gebäude voller Wertstoffe, die Stadt als Mine

Da Eisen und Kupfer noch Geld bringen und per Magnet gut vom großen Rest getrennt werden können, gelten sie als Wertstoffe. Bei einem Mehrfamilienhaus von 53 Wohneinheiten an 70 m2 fallen durchschnittlich 177 Tonnen Stahl und 1,8 Tonnen Kupfer und 1,4 Tonnen Aluminium an, ebenfalls recyclingfähig. Demgegenüber allerdings 2.587 Tonnen Beton und 1.850 Tonnen Ziegel, um die beiden größten Fraktionen zu benennen. Hier sind allerdings die Deponie oder Downcycling die Regel, Wiederverwendung von Material oder Bauteilen die Ausnahme. Doch das Problembewusstsein wächst. Baustoffbörsen bieten Vollholzparkett, Fensterrahmen, Ziegel oder Fliesen; Teile, denen bei Renovierungen oder bei Neubauten ein zweites Leben eingehaucht wird. Es geht auch eine Nummer größer. Selbst die Plattenbauten aus DDR-Zeiten müssen nicht in den Shredder. Die Bauingenieurin Angelika Mettke hat in Cottbus 80 Betonteile aus einem zum Abriss freigegebenen Plattenbau für den Neubau eines Sportlerheims verwendet. Und das ist kein Einzelfall. Die Firma Ecosoil realisiert 15 bis 20 solcher Projekte im Jahr. Der Bauunternehmer Axel Bretfeld sagt dazu, bei Beton rechne man normalerweise mit einer Lebensdauer von 50 Jahren, aber „nach 50 Jahren fällt bei ordnungsgemäßer Nutzung kein Beton auseinander“. (5) Er rechne mit einer Nutzungsdauer von 100 Jahren und mehr. Das dürfte stimmen, gilt aber wohl nicht für Straßenbrücken, die hoher Belastung durch den Verkehr ausgesetzt sind, bei denen der stabilisierende Stahl unter der Einwirkung von Wasser und Streusalz nach ein paar Jahrzehnten zu rosten beginnt.

Städte, in denen ja ständig Gebäude abgerissen und neu gebaut werden, hat die Wissenschaft für das „urban mining“ auserkoren. Penibel werden von Forschenden die Wertstoffe erfasst und hochrechnet, um auf das Volumen, das enorme Einsparpotenzial an Rohstoffen, Energie und CO2 hinzuweisen. Aber dieses Wissen trug bislang nur wenig Früchte. Es bleibt vorerst bei Modellprojekten, denn die gängige Baupraxis bedeutet: Abriss, Deponie und Neubau mit neuen Baustoffen und -materialien.

Gute gedämmte Effizienzhäuser

Ob Neubau oder Altbausanierung: Auch und vor allem durch einen guten Wärmeschutz der Gebäudehülle lassen sich Wärmeenergie einsparen und CO2-Emissionen vermeiden. Dabei geht es um alle Außenflächen, also Dach, Bodenplatte, Fenster, Außenwand. Da hat sich die letzten Jahrzehnte einiges getan. Angetrieben wurde der Fortschritt von den innovativen Architekten der „Passivhäuser“, das sind Gebäude, die dank hervorragender Dämmung mit einem Minimum an Heizwärme auskommen. Die stammt von elektrischen Heizelementen in der Zuluft, ein konventioneller Heizkessel wird überflüssig. Das ist noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange, denn es existieren auch bereits hocheffiziente Gebäude, „Plusenergiehäuser“, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen und so zum „Kraftwerk“ werden. Meist weisen sie neben einer sehr guten Wärmedämmung eine Photovoltaikanlage auf, die Strom für die Wärmepumpenheizung erzeugt. Wenn die eigene PV-Anlage übers Jahr gesehen den Hausstrom und den Strom für die Wärmepumpe abdeckt, ist das Gebäude im Betrieb klimaneutral. Bei entsprechender Größe und einem Akkuspeicher bleibt dann ein „Plus“ in Form von Solarstrom für das Elektroauto übrig.